開幕邀請函, 「來去有蹤」, 藝倡沙龍, 香港, 2025

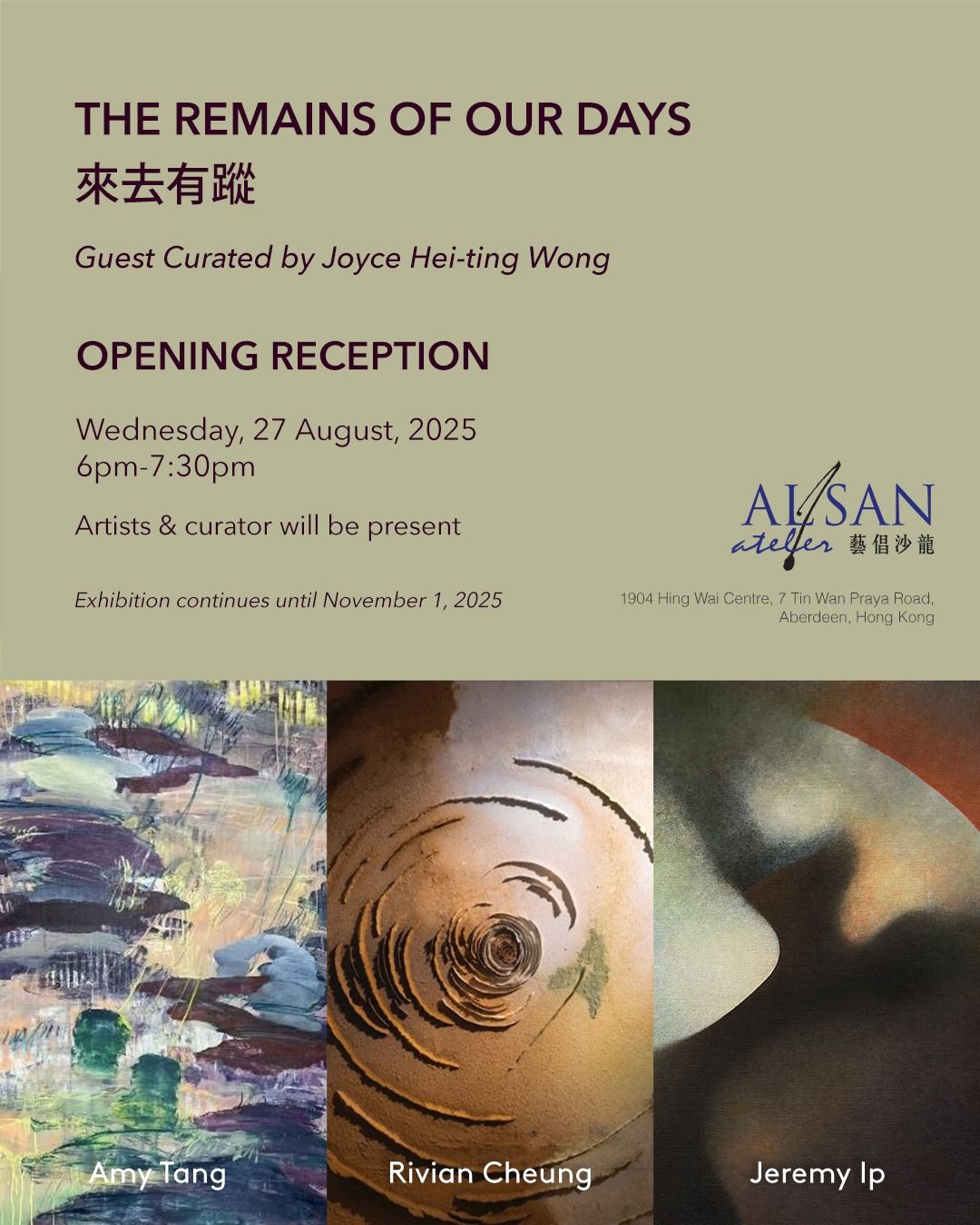

展出藝術家:

鄧穎妍

葉偉靖

張穎欣

策展人:黄熙婷

藝倡沙龍很高興呈現群展「來去有蹤」匯集了藝術家鄧穎妍、葉偉靖和張穎欣。這次展覽是畫廊與策展

人黄熙婷的首次合作,也是我們第一次在畫廊展示這三位才華洋溢的藝術家。

他們同樣感興趣於探索在日常生活中被忽略的各種痕跡。從地板污漬到剝落的牆壁、鬧市廢棄物到荒郊

野草,被丟棄或遺忘的事物為他們帶來無盡的靈感,而三位藝術家透過運用筆觸、色彩或材質,將日常

生活痕跡所蘊含的信息轉化成不同視覺隱喻,引發有關當代生產與消費、大自然衰敗與再生、個人情感

與社會系統的聯想。

劃分地域與歷史

過去十年, 鄧穎妍(1990 年生)都在位於新界古洞的工作室創作,占地萬呎的鐵皮屋改建自她父親的家

族從1960 年代傳承下來的木工廠。儘管工作室炎熱簡陋,鄧穎妍從這片一直被計畫發展成新都會區,卻

仍然野生不羈的自然環境中得到源源不絕的靈感。有感於日常觀察,她嘗試拓展「風景畫」的規範,透

過抽象視覺語言表現大自然和人造發展之間的角力。她的創作雖然抽象,但亦有某些經常出現的造型:

猶如城市塗鴉抑或茂密草木的龐雜筆觸;像頹垣敗瓦的柱體形態;暗喻毀壞的刮痕等等。鄧穎妍的繪畫

手法形成一種塑造空間競爭的視覺語彙,引伸各種有關藝術家自身家族歷史、土地收回及發展、邊界擴

展及侵佔的隱喻。她的抽象風景驅使我們反思自身在城市社會及未知地域的位置,以及不懈發展和土地

劃分所帶來的後果。

記錄多重視角及感知

對於葉偉靖(1989 年出生)來說,繪畫不單是自我表達,更是一種思維模式。他發覺透過將日常生活所

有情境和觀察當作「繪畫」——亦即是把一切化作線條、色彩和形狀去看待——他能夠抽離自己主觀的

角度,從其他視角體驗和理解世界。繪畫作為一種感知和思考的模式讓他擺脫世界規範的一些既定觀念

和系統,而他的審美亦自然而然地偏向抽象所給予的開放性。儘管畫題往往指涉確切的情景,例如

「They aren’t waiting」(2025),但他透過高度精準細膩且耗時的過程將色彩叠加,永遠顯現出模棱兩可、耐人尋味的畫面。繪畫過程中一定會衍生一些葉偉靖預料之外且必須包容的效果和不可控的因素,而當

畫面上的變數和抉擇達至某種平衡或者飽和,作品方為完成。他的繪畫成果多時出現黏稠的形狀、緻密

的薄膜、寂然斑駁的鏽紋等,偏離象徵表現和固定意義,更强調不斷變化的印象,邀請我們將感知投向

日常生活中那些被匆忙略過、遺忘於角落的細枝末節。

以物料見證時間

張穎欣(1993 年出生)主要以雕塑為媒介,熱衷於研究和發展不同天然物料。她認為所有物料都具有自

己獨特的語言,而她在創作時亦著重保存和彰顯不同物料的特性。基於她對物料的研究,她也涉獵相關

的傳統工藝,例如造紙、竹編和木工等。她的很多創作都是針對技巧和物質性的實驗,比如《試驗品

C60St90>C100St50》(2025),而不少作品都運用一套她自創的編碼系統命名,記錄著顔色、材質、結構、

時間和其他影響作品最終呈現的因素。張穎欣為本次展覽創作的全新大型雕塑探索時間的流逝:陳舊的

家具被多層植物纖維改造,而沉積物形成的粗糙紋理將簡陋的椅子和茶几轉化成遺棄、缺失的暗喻;以

紙漿技術塑造的軀殼像是老舊的家具蓋布,亦是映射過去和回憶的蕭索意象。

三位藝術家的實踐雖在技巧和媒材上各有不同,但同樣致力於反思我們在日常生活、社會面貌、

自然環境以至歷史長河中留下的印記和痕跡。「來去有蹤」邀請觀眾想象到底有哪些事物被我

們遺留在過去,又有甚麼能伴隨我們到未來。

藝術家與策展人將出席開幕禮

預約出席: assistant@alisan.com.hk